[오태진의 길 위에서] 초가을 아침 걸었던 오대산 천년 숲길(조선일보) 2013.10.3.

페이지 정보

작성자 월정사 지킴이 작성일13-10-03 09:22 조회20,264회 댓글0건본문

-

[오태진의 길 위에서] 초가을 아침 걸었던 오대산 천년 숲길

-

상원사~월정사 잇는 8.6㎞ '선재길' 오대천 상류 징검다리에서 시작해

월정사 130년 전나무길이 정점 달디단 공기, 싱그러운 숲 냄새…

투구꽃·용담·참당귀 품은 옛길 가을 더 깊어 단풍 들 때 기다린다

-

오태진 수석논설위원

오태진 수석논설위원

숲은 아직 가을빛이 이르지만 다투어 결실을 보고 있다. 날개 넷 달린 나래회나무 열매가 무르익어 벌어졌다. 주홍 씨앗들이 진홍 열매 껍질을 양산처럼 받쳐 들고 조롱조롱 매달렸다. 솜씨 매운 장인(匠人)인들 이리 화려한 귀걸이를 빚을 수 있을까. 갈라진 회목나무 열매는 세련된 브로치다. 분홍 껍질 아래 씨앗은 주황 속살 끝이 칠한 듯 까맣다. 괴불나무 열매는 체리보다 빨갛게 빛난다. 손톱만 한 산외 열매가 그네 타듯 덩굴 끝에 대롱거린다.

숲은 막바지 들꽃도 피우고 있다. 투구꽃은 뒤 꽃잎이 고깔처럼 덮어 영락없이 투구 쓴 모습이다. 중부 이북 깊은 산골에 무리 지어 피어 가을을 알린다. 용담은 큼직한 보라 꽃이 나팔같이 벌어져 오가는 이에게 꽃다발이라도 바치는 것 같다. 또릿또릿 샛노란 이고들빼기, 수줍은 연자줏빛 나도송이풀, 진자줏빛 참당귀도 숲길을 밝힌다. 사위질빵은 산발하듯 꽃 지고, 진보라 각시취와 배초향도 시들어 간다. 오대산 계곡 선재길을 따라 내려가며 만난 초가을 생명들이다.

추석 연휴 아침 일찍 평창 월정사 입구에서 진부발(發) 버스를 타고 상원사에 올랐다. 1960년대 두 절을 잇는 찻길이 나기 전까지 사람들은 숲길을 오르내렸다. 화전민에겐 삶 일구는 길, 벌목꾼에겐 산판 길, 불자(佛子)에겐 순례 길이었다. 신작로가 놓이면서 숲 속 길은 시나브로 형체를 잃고 자연으로 돌아갔다.

그 8.6㎞ 옛길을 몇 년 차근차근 되살려 재작년에 다 낸 것이 선재길이다. 화엄경에 나오는 선재(善財)동자에서 이름을 따 왔다. 오대산을 상징하는 문수보살의 가르침을 따라 진리 세계로 들어갔다는 구도자(求道者)다. 아직은 예전에 부르던 이름 '오대산 천년의 숲길'이나 '옛길'이 더 익숙하다.

상원사 발치 오대천 상류 계곡을 징검다리로 건너면서 선재길이 시작한다. 앞 주말 폭우가 쏟아진 덕분인지 계곡물이 청량(淸亮)한 소리를 내며 흘러내린다. 바닥이 투명하게 비친다. 손을 단 몇 초도 못 담그게 물이 차갑다. 숲으로 낮게 스며드는 아침 햇살이 물무늬를 그린다. 늦더위가 모진 날이었지만 계곡물 서늘한 기운에 바람막이를 덧입는다. 잘 왔다, 일찍 나서길 잘했다 싶어지는 순간이다.

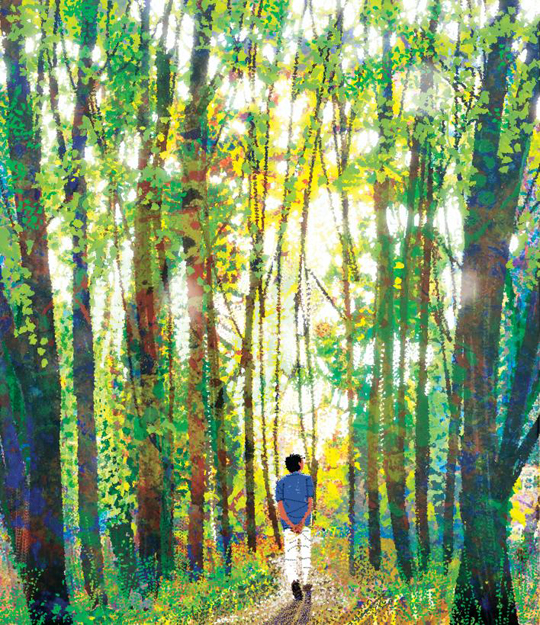

일러스트=이철원 기자

일러스트=이철원 기자

간간이 마른 잎들이 날려 길바닥에 제법 쌓였다. 가을이 깊어 가면 푹신한 낙엽 길이 될 것이다. 계곡 따라 단풍나무들이 푸른 잎을 드리웠다. 10월 중순이면 물감 푼 듯 계곡물을 붉게 물들일 것이다.

오대산장에 들렀다. 대피소 구실도 하고 간단한 음식도 팔던 곳이다. 할머니 '바리스타' 두 분이 서툰 대로 정성껏 커피를 내려준다 해서 맛보렸더니 텅 빈 채 문이 잠겼다. 모든 장사를 접었다고 한다. 선재길에서 그나마 컵라면에 커피 한잔 사 마시며 쉬어 갈 곳이 없어졌다.

옛길은 곳곳에 지나온 역사의 흔적을 품고 있다. 길섶에 녹슨 철도 레일 몇 가닥이 뒹군다. 일제(日帝)는 베어낸 목재를 실어내려고 여러 산에 협궤 '산림철도'를 놓았다. 오대산에선 전쟁 물자로 박달나무를 몽땅 베어 갔다. 유난히 목질이 단단해 소총 개머리판으로 깎아 썼다고 한다.

화전민들은 천년 전부터 오대산 골짜기에 귀틀집과 너와집을 짓고 조·콩·메밀을 갈았다. 1968년 정부가 화전정리법을 만들어 이주시키면서 화전민은 사라졌다. 그 시절 세운 듯 '화전 금지'라는 시멘트 표지석이 서 있다. 버드나무로 기둥 세우고 솔가지 덮은 섶다리도 만났다.

길은 서너 차례 계곡 건너 엇갈리면서도 내내 계곡과 함께 간다. 외길인 데다 표지판이 착실하게 걸려 있어 길 잃을 염려가 없다. 그런데도 두 번이나 길을 잘못 들었다. 눈 번히 뜨고 길 놓치기 일쑤인 '길치(癡)' 신세를 이번에도 면치 못했다. 명절이어선지 선재길 거의 다 내려가서야 앞서가는 다른 일행을 만났다. 마주 올라오는 이들도 고작 두어 팀이다. 덕분에 월정사까지 조붓한 숲길을 온전히 내 것으로 누렸다.

오대산 걷기는 월정사 금강교에서 일주문까지 늘어선 1㎞ 전나무 길로 정점을 찍는다. 백 살 안팎 전나무 천 그루가 30m까지 솟아 있다. 단연 첫손가락에 꼽는 절 들머리 길이다.

선재길은 평지처럼 완만한 흙길이어서 올라가기도 그리 힘들지 않다. 산 타는 사람들은 왕복을 해도 싱겁다 할 길이다. 하지만 초보 트레커에겐 이보다 행복한 길도 드물 것 같다. 선재길은 봄엔 신록, 여름엔 녹음, 가을엔 단풍, 겨울엔 설경이 좋다고 한다. 오대천 계곡이 하얀 솜이불 덮는 겨울을 으뜸으로 치는 이가 많다. 당장 이 가을 단풍 들 때 다시 가봐야겠다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.